福祉制度とは、国や地方自治体が提供する社会的支援やサービスの体系を指します。特に、社会的弱者や困難を抱える人々を支援することを目的としており、社会全体の安定と持続可能な発展を支える重要な仕組みです。

福祉制度の役割

- 個人や家庭の生活をサポート

- 健康や教育、就労など、生活の質向上を支援

- 社会全体の公平性と安全性を確保

- 困難に直面した人々の再起を支える

福祉制度は、単なる金銭的な支援にとどまらず、医療・介護・教育・住宅・雇用支援など多岐にわたるサービスを通して、誰もが安心して生活できる社会を目指しています。

1. 福祉制度の目的

福祉制度は、社会全体と個人の生活を支えるために設けられた制度で、主な目的は以下の通りです。

- 生活の安定を支える

経済的に困難な人々や家庭に対し、最低限の生活水準を確保。

食事・住居・医療など、日常生活に必要な支援を提供。 - 社会的弱者の支援

高齢者・障害者・子ども・低所得者など、特に支援が必要な人々をサポート。

社会参加や自立を促進し、孤立や困窮を防ぐ。 - 社会の安定と持続可能性

貧困や格差の拡大を防ぎ、社会全体の安心感を維持。

教育・医療・雇用などの支援を通じて、将来世代の成長もサポート。 - 人権と公平性の保障

すべての人が人間らしい生活を送れるようにする権利を保障。

社会的公平性を高め、誰も取り残されない社会を目指す。

ポイント:

福祉制度の目的は、個人の生活を守るだけでなく、社会全体の安定と公平性を実現することにあります。これにより、困難に直面した人も安心して生活できる社会が作られます。

2. 主な福祉制度の種類

福祉制度は、多岐にわたる支援を通して、人々の生活の安定と社会的公平を支えています。主な種類は以下の通りです。

- 生活保護

経済的に困難な人に、最低限の生活費や住宅支援を提供。

食事・住居・医療など、生活の基盤を守るセーフティネット。 - 医療・介護制度

高齢者や障害者、病気の人への医療費支援や介護サービス。

健康を維持し、安心して生活できる環境を提供。 - 年金制度

老後や障害時に経済的支援を提供する制度。

高齢者の生活の安定と自立をサポート。 - 児童・子育て支援

児童手当、保育園・学童保育の提供、教育支援。

子どもの健全な成長と家庭の生活安定を支える。 - 雇用・就労支援

失業者や就労困難者への職業訓練、就職支援、生活支援。

自立した生活と社会参加を促進。 - 住宅支援

公営住宅や家賃補助など、住環境を安定させる制度。

安心して暮らせる住まいを提供。

ポイント:

福祉制度は、生活保護だけでなく医療・介護・教育・就労・住宅など多岐にわたる支援の集合体です。個人のニーズや状況に応じて、最適な制度を利用することで生活の質を高めることができます。

3. 福祉サービスの具体例

福祉制度は、日常生活を支えるためにさまざまなサービスを提供しています。代表的な具体例は以下の通りです。

- 生活支援サービス

生活保護による現金給付や住宅支援。

食料配布や生活用品の提供など、日常生活の基盤を支える。 - 医療・介護サービス

高齢者・障害者向けの医療費補助や介護サービス。

訪問介護、デイサービス、リハビリ支援など、健康と自立生活をサポート。 - 子育て・教育支援

児童手当、保育園・学童保育の利用。

教育費助成や学習支援、放課後の安全な居場所を提供。 - 就労支援

失業者向け職業訓練や就職相談。

障害者向け就労支援やアルバイト紹介など、自立を促すサービス。 - 高齢者向けサービス

年金制度による生活費の保障。

介護施設・訪問サービスで安心した暮らしを提供。 - 住宅支援

公営住宅や家賃補助で住まいを安定。

安心して暮らせる環境を提供し、生活の質を向上。

ポイント:

福祉サービスは、生活・医療・教育・就労・住宅など多方面に渡るサポートを提供しています。自分や家族の状況に合わせて、適切なサービスを選ぶことで、安心で安定した生活を実現できます。

4. 福祉制度の運営

福祉制度は、国や地方自治体が中心となって運営され、さまざまな仕組みとプロセスで成り立っています。主なポイントは以下の通りです。

- 国と地方自治体の役割

- 国:法律や基本方針の策定、制度全体の予算確保

- 地方自治体:住民への具体的なサービス提供、申請受付、現場での運営

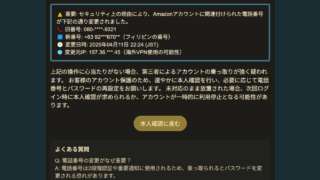

- 行政手続きと申請フロー

生活保護や医療補助など、各福祉サービスには申請手続きが必要。

必要書類や面接を通じて、支援の適格性を判断。 - 専門職の関与

ソーシャルワーカー、福祉相談員、医療・介護専門職などが支援を実施。

個々のニーズに合わせたカスタマイズされたサポートを提供。 - 財源と予算管理

福祉制度は税金や社会保険料などで賄われる。

適切な予算配分により、安定的かつ公平なサービス提供を確保。 - モニタリングと改善

利用者の声や運営状況をもとに、制度の改善や効率化を実施。

社会の変化やニーズに応じて柔軟に制度を更新。

ポイント:

福祉制度の運営は、法律・行政・専門職・財源・モニタリングという多層的な仕組みで支えられています。これにより、社会全体の公平性と個人の生活の安定が維持され、困難に直面した人々が安心して暮らせる環境が作られています。

5. 福祉制度の課題と展望

福祉制度は社会の安全網として重要ですが、現場ではさまざまな課題も存在します。今後の改善や展望もあわせて確認しておきましょう。

- 財政面の課題

高齢化社会や支援対象者の増加により、制度維持のための財源確保が困難。

予算不足によるサービス制限や給付削減のリスクがある。 - 利用者の多様化

高齢者、障害者、子育て世代、生活困窮者など、ニーズは多様化。

個別の事情に合わせた柔軟な対応が求められる。 - 利用のハードル

手続きや申請方法が複雑で、必要な支援を受けられない人も存在。

書類準備や窓口での対応が負担になり、申請を断念するケースもある。 - サービスの質と効率

現場の職員不足や業務の煩雑さにより、十分な支援が行き届かない場合がある。

デジタル化や業務改善で、効率と質の向上が期待される。 - 今後の展望

AIやICTを活用した支援の効率化。

個人の状況に合わせたパーソナライズ支援の拡充。

社会全体で支え合う仕組みの強化と意識向上。

ポイント:

福祉制度は重要な社会的セーフティネットですが、財政、手続きの複雑さ、利用者の多様性などの課題があります。今後は、技術の活用や柔軟な制度設計により、より安心して利用できる社会の実現が期待されています。