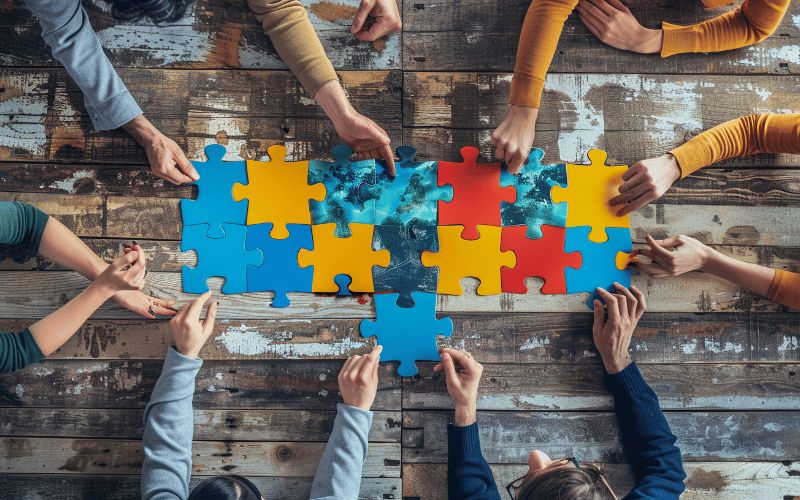

協業とは何か?

「協業(きょうぎょう)」とは、複数の組織や人が共通の目標を達成するために力を合わせることを指します。

簡単に言えば、一人でやるよりも、みんなで協力してより大きな成果を生む方法です。

例えば、企業同士の共同プロジェクトや、専門分野の異なる人たちが知識を持ち寄って作業する場合も協業に含まれます。

現代のビジネスでは、競争が激しくなっているため、協業は効率的に成果を出すための戦略として欠かせません。

協業の目的

協業には、さまざまな目的があります。主なものは以下の通りです。

1. 資源の共有

各組織が持っている技術・設備・人材などのリソースを共有することで、効率よく成果を出せます。

例えば、新しい商品を作る場合、一社だけでは高額な設備投資が必要でも、協業すればコストを分担できます。

2. リスクの分散

新しい市場への挑戦や製品開発には、どうしてもリスクがつきものです。

協業では、複数の組織でリスクを分け合うことで、一社あたりの負担を軽くできます。

3. イノベーションの促進

異なる専門知識や視点を持つ人たちが集まることで、新しいアイデアが生まれやすくなります。

結果として、革新的な商品やサービスが生まれるチャンスが増えます。

協業の種類

協業にはいくつかの形があります。それぞれ特徴が違います。

1. 戦略的提携

企業同士が特定のプロジェクトや市場で協力する形。

例:新製品の共同開発や共同マーケティング。

2. 共同研究開発

大学や研究機関と企業が手を組み、新技術や商品を作ること。

学問の知識と実務の経験を組み合わせることで、実用的な成果が期待できます。

3. 業務提携

販売ルートやサービスを共有する協力関係。

各組織の強みを活かしながら、相手のリソースも利用できる形です。

協業の進め方(プロセス)

協業は次のステップで進めるとスムーズです。

- 目的の明確化

どんな成果を目指すのかを全員で共有します。 - パートナー選び

協力できる相手を選び、その能力やリソースを確認します。 - 合意形成

役割や利益の分配について話し合い、全員が納得する形にします。 - 実行と管理

計画を実際に進め、進捗をチェックしながら調整します。 - 評価とフィードバック

成果を確認し、次回の協業に活かす改善点を洗い出します。

協業のメリットとデメリット

メリット

- コスト削減:資源を共有できる

- 知識・技術の共有:専門家同士で学び合える

- 市場への迅速なアクセス:パートナーのネットワークが活用できる

デメリット

- 意見の不一致:摩擦が生じることも

- 知的財産のリスク:権利の管理に注意が必要

- 依存関係の形成:一方に頼りすぎるとリスク増大

協業の重要性

現代のビジネスでは、技術や市場が急速に変化しています。

単独では対応が難しい場面も多く、協業は持続的な成長と競争力を維持するための戦略となります。

効果的な協業のカギは、信頼関係とコミュニケーション。

協業は単なる戦略だけでなく、組織文化や働き方を変える可能性も秘めています。

成功する協業は、参加者が互いの強みを活かし、共通の目標に向かって進むことで実現します。

まとめ

- 協業は「みんなで協力して成果を上げること」

- 目的は資源共有・リスク分散・イノベーション促進など

- 形態は戦略的提携・共同研究開発・業務提携など

- 成功にはパートナー選び、役割分担、信頼関係が重要

協業を理解し実践することは、現代ビジネスで成功するための必須スキルと言えます。

📘用語解説

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 協業(きょうぎょう) | 複数の組織や人が協力して目標を達成すること。 |

| 戦略的提携 | 特定のプロジェクトや市場で企業同士が協力する形。 |

| 共同研究開発 | 大学や研究機関と企業が技術や製品を共同で開発すること。 |

| 業務提携 | 販売ルートやサービスを共有して互いに利益を得る協力関係。 |

| リスク分散 | 協業により、プロジェクトや事業の失敗リスクを複数で分けること。 |