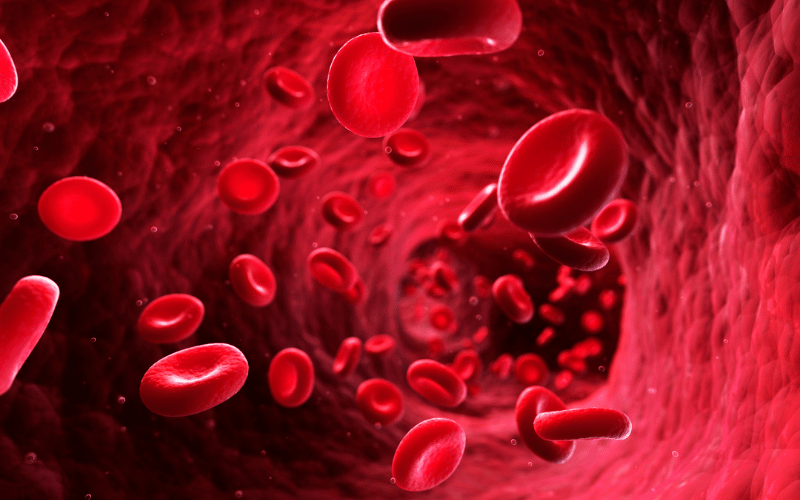

活性酸素(かっせいさんそ)とは、酸素が体内で化学変化を経て生成される非常に反応性の高い分子の総称です。細胞内のエネルギー生産や免疫反応に欠かせない一方で、過剰に生成されると細胞や組織にダメージを与え、老化やさまざまな病気の原因となることがあります。現代人の健康管理において、活性酸素の働きとその影響を理解することは非常に重要です。

1. 活性酸素の種類

活性酸素にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる性質と作用を持ちます。

- スーパーオキシド(O₂⁻)

細胞内の代謝過程で生成される代表的な活性酸素で、他の活性酸素の前駆体となります。 - 過酸化水素(H₂O₂)

免疫細胞が病原体を攻撃する際に利用されるほか、細胞内のシグナル伝達にも関与します。 - ヒドロキシルラジカル(•OH)

きわめて強力な酸化力を持ち、細胞膜やDNAを損傷する可能性があります。 - 一重項酸素(¹O₂)

光反応や光合成の過程で生成され、特に植物や藻類において重要な役割を果たします。

2. 活性酸素の生成要因

活性酸素は体内のさまざまな過程で自然に生じますが、外的要因によっても増加します。

- 代謝過程

ミトコンドリアでのエネルギー生産(ATP合成)に伴い、酸素が利用される過程で生成されます。これは正常な生理機能の一部です。 - ストレスや環境要因

紫外線、タバコの煙、大気汚染、化学物質の摂取などは活性酸素の発生を促進します。 - 炎症反応

免疫系が病原体と戦う際に活性酸素が多く生成されますが、過剰な炎症は健康に悪影響を及ぼします。

3. 活性酸素の役割

活性酸素は「悪者」というイメージを持たれがちですが、適量であれば体にとって必要不可欠です。

- 免疫機能のサポート

細菌やウイルスなどの病原体を攻撃・排除する働きを持ちます。 - 細胞内の情報伝達

細胞の成長、分化、アポトーシス(細胞死)の制御に関与し、正常な生命活動に欠かせません。

4. 活性酸素の有害性

一方で、活性酸素が過剰に生成されると「酸化ストレス」と呼ばれる状態を引き起こし、細胞や組織を傷つけます。

- 酸化ストレスによる影響

細胞膜、DNA、タンパク質を損傷し、細胞機能の低下を招きます。 - 疾患リスクの増加

心血管疾患、がん、糖尿病、アルツハイマー病などの神経変性疾患と関連していることがわかっています。

5. 活性酸素と抗酸化物質の関係

体内では、活性酸素を抑制・除去するための仕組みとして抗酸化物質が働きます。

- ビタミンC

水溶性ビタミンで、活性酸素を直接中和します。柑橘類や野菜に豊富に含まれています。 - ビタミンE

脂溶性ビタミンで、細胞膜を酸化から守る働きがあります。ナッツや植物油が代表的な供給源です。 - グルタチオン

体内で生成される強力な抗酸化物質で、酸化ストレスを軽減する働きがあります。

6. 活性酸素を抑える生活習慣

日常生活の工夫によって、活性酸素の過剰生成を防ぎ、健康を維持することが可能です。

- 健康的な食事

抗酸化物質を多く含むカラフルな野菜や果物をバランスよく摂取することが推奨されます。 - 適度な運動

有酸素運動や筋力トレーニングは血流を改善し、抗酸化力を高めます。 - ストレス管理

瞑想やヨガ、趣味の時間を設けることでストレスを軽減し、活性酸素の過剰生成を抑えられます。 - 禁煙と節酒

タバコや過剰なアルコールは活性酸素の発生を促すため、控えることが望ましいです。

まとめ

活性酸素は、体内でエネルギー生産や免疫機能に関わる重要な分子ですが、過剰に存在すると酸化ストレスを引き起こし、老化や生活習慣病の原因となります。抗酸化物質を含む食品の摂取、適度な運動、ストレス管理、禁煙や節酒といった生活習慣の改善を心がけることで、活性酸素のバランスを保ち、健康的で若々しい体を維持することが可能です。