毒素とは、人体に存在し、健康に悪影響を与える物質の総称です。毒素には、体外から取り込まれる「外因性毒素」と、体内で生成される「内因性毒素」があり、これらが蓄積すると体の機能を妨げることがあります。毒素の種類や影響、体内での処理メカニズムを理解することで、健康管理や生活習慣の改善に役立てることが可能です。

人体に存在する毒素の種類

1. 外因性毒素

外因性毒素は、環境や食品など体外から体内に取り込まれる毒素です。具体的には以下のようなものがあります。

- 重金属:鉛、ヒ素、水銀、カドミウムなど。汚染された水や食品、工業廃棄物などを通じて体内に入り、神経系や内臓に悪影響を及ぼす可能性があります。長期的に蓄積されると慢性的な健康問題を引き起こすことがあります。

- 農薬や化学物質:食品や水を通じて体内に取り込まれる場合があります。内分泌かく乱や慢性疾患のリスクを高めることがあります。

- 食品添加物:人工甘味料や着色料などが過剰に摂取されると、体質によっては毒素として作用する可能性があります。

2. 内因性毒素

内因性毒素は、体内の代謝や生理過程で自然に生成される物質です。代表的なものには以下があります。

- アンモニア:タンパク質代謝によって生成され、肝臓で解毒されない場合、神経系に影響を与えることがあります。蓄積すると肝性脳症を引き起こす可能性があります。

- 乳酸:激しい運動時に筋肉で生成され、過剰になると疲労感や筋肉痛の原因となります。

- 二酸化炭素:呼吸の過程で生成されます。過剰になると血液の酸性度が上がり、健康に影響する場合があります。呼吸器や代謝異常によって排出が妨げられることがあります。

毒素が人体に及ぼす影響

毒素はさまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。

- 神経系への影響:運動機能や感覚に障害を引き起こすことがあります。水銀などは記憶障害や運動障害の原因になることがあります。

- 内臓への影響:肝臓や腎臓に負担をかけ、毒素の蓄積により肝疾患や腎疾患のリスクが高まります。

- 免疫系への影響:毒素によって免疫力が低下することがあります。これによりアレルギーや自己免疫疾患のリスクが増加する場合があります。

- 発がん性のリスク:長期にわたる化学物質やアスベストなどの曝露は、一部のがんリスクを高めることがあります。

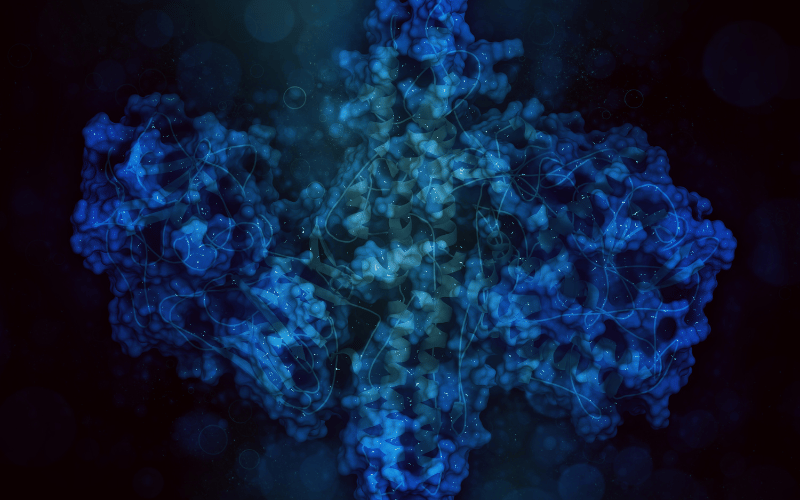

体内での毒素処理メカニズム

人体には毒素を処理し、排出するための自然な仕組みがあります。

- 肝臓:毒素を代謝し、無害化する役割を持っています。代謝された毒素は尿や胆汁を通じて排出されます。

- 腎臓:血液をろ過して不要物を尿として排出します。

- 呼吸器系:二酸化炭素や揮発性の毒素を呼吸を通じて排出します。

- 皮膚:汗を通じて一部の毒素を排出し、同時に体温調整にも寄与します。

毒素を防ぐ方法と生活習慣

毒素の影響を最小限に抑えるためには、以下の生活習慣や対策が有効です。

- バランスの取れた食事

野菜や果物を中心に、抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、セレンなど)を意識して摂取することで、肝臓や腎臓の解毒機能をサポートします。 - 十分な水分補給

水分を十分に摂取することで腎臓の排出機能を効率的に働かせ、毒素の蓄積を防ぎます。アルコールやカフェインを摂取する場合は特に水分補給が重要です。 - 環境への配慮

化学物質や重金属への曝露を避けることが大切です。食品や家庭用品を選ぶ際に注意し、オーガニック食品の活用も有効です。 - 定期的な運動

有酸素運動や筋トレなどの定期的な運動は血流を促進し、代謝機能を活発にすることで毒素の排出を助けます。

まとめ

毒素は、外因性(重金属、農薬、食品添加物など)と内因性(アンモニア、乳酸、二酸化炭素など)に分類されます。これらは神経系や内臓に負担をかけ、免疫力の低下や発がん性リスクの増加につながる可能性があります。

人体には肝臓、腎臓、呼吸器、皮膚などの解毒機能がありますが、生活習慣や環境要因によって毒素が蓄積されることがあります。毒素への対策としては、バランスの取れた食事、十分な水分補給、環境への配慮、定期的な運動を日常生活に取り入れることが重要です。これにより、健康で健やかな生活を維持することが可能になります。