協働学習の定義

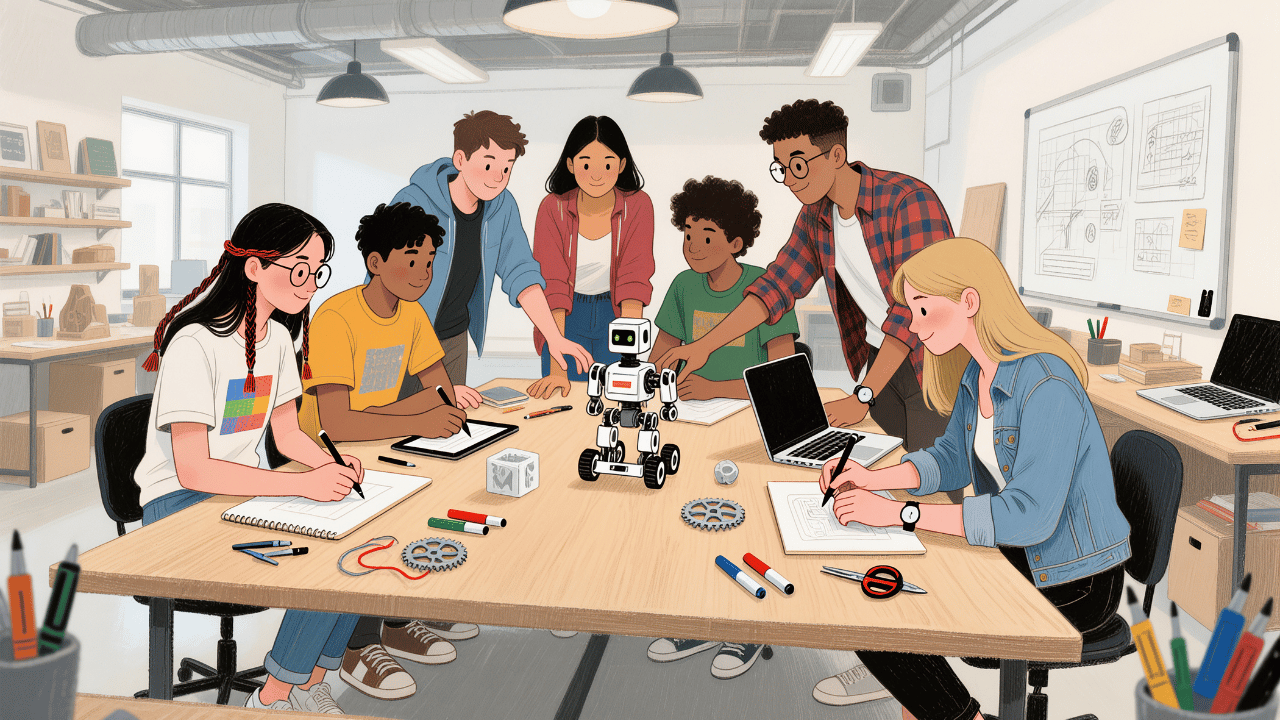

協働学習(Collaborative Learning)とは、学習者同士が互いに協力し、意見を交換しながら学び合う学習方法を指します。個人学習のように一人で知識を習得するのではなく、グループでの議論や共同作業を通じて知識や技能を深め、問題解決能力や思考力を向上させることを目的としています。

協働学習では、単に情報を共有するだけではなく、以下のプロセスが重要です。

- 意見や知識の交換

- 課題解決のための共同作業

- 他者の考え方を理解し、評価する

- 自分の理解を整理・再構築する

言い換えれば、協働学習は**「学習者同士が互いに刺激し合いながら、深く学ぶための学習プロセス」**です。

協働学習の主な特徴

1. 学習者中心の学習

協働学習は、教師や指導者が知識を一方的に伝える従来型授業とは異なり、学習者が主体的に学ぶ学習形態です。学習者同士が課題解決や意見交換を行うことで、自ら考える力、意思決定力、論理的思考力を自然に身につけることができます。

2. グループでの共同作業

協働学習は少人数から中規模のグループで行われることが多く、課題の分担や情報交換、役割分担を通してチームワーク力やコミュニケーション能力も同時に向上します。グループ内でのディスカッションや共同作業は、個人では得られない学びを提供します。

3. 多様な視点の活用

学習者は背景や経験、知識の程度が異なるため、多様な視点や考え方に触れることができるのが協働学習の大きな利点です。これにより、個人では思いつかない解決策や創造的なアイデアが生まれやすくなります。

4. 問題解決型学習(PBL)との相性

協働学習は、問題解決型学習(PBL:Project-Based Learning)やアクティブラーニングとの相性が非常に良いです。現実の課題やテーマをチームで分析・討議・解決するプロセスを通じて、実践的な能力や創造力を養うことが可能です。

5. デジタルツールの活用

近年は、ZoomやTeams、Google Workspaceなどのオンラインツールを活用した遠隔協働学習も普及しています。オンライン上でもチャット、ドキュメント共有、ホワイトボード機能を使って効率的にグループ学習ができ、場所や時間に制約されない学習環境が整っています。

協働学習のメリット

- 理解の深化

- 自分の考えを言語化し、他者の意見を聞くことで知識が整理され、理解が深まる

- 問題解決能力の向上

- グループで課題を分析・解決することで、論理的思考や創造力が向上

- コミュニケーション能力の向上

- 意見交換や調整を通して、交渉力や協調性が養われる

- 主体性・自律性の向上

- 学習者が議論や作業の進行を管理する経験を通じて、自律的学習力が育まれる

- 多様な視点の理解

- 他者の意見や思考過程に触れることで柔軟な思考力が身につく

- 学習意欲の向上

- 協働で課題に取り組むことで、学習に対するモチベーションが維持されやすい

協働学習の種類

1. ペアワーク

- 2人で課題に取り組む形式

- 意見交換が活発で、お互いの理解度を確認しやすい

2. 小グループ学習

- 3~6人程度のグループで協働

- 多様な視点を集め、より高度な問題解決が可能

3. プロジェクト型学習(PBL)

- 実際の課題やテーマをチームで解決する形式

- 実践的能力、創造力、課題管理能力が身につく

4. オンライン協働学習

- オンラインツールを利用して遠隔で学習者同士が協働

- 時間や場所に縛られず、柔軟な学習環境を提供

協働学習を効果的に行うポイント

- 学習目標の明確化

- 課題やプロジェクトの目的を事前に全員で共有

- 役割分担の明確化

- グループ内の担当や責任を決め、効率的に作業

- 意見交換ルールの設定

- 発言の順序や議論の進め方を決めることで円滑に進行

- 成果物の共有・発表

- 学習内容や成果を全体で発表することで理解が定着

- フィードバックの活用

- 教師や他のグループからのフィードバックを取り入れ改善

- 定期的な振り返り

- 学習プロセスや協働の進め方を振り返ることで次回の学習に活かす

協働学習の活用事例

- 学校教育:グループ討議、共同制作、プレゼンテーション

- 企業研修:プロジェクトチームでの課題解決やアイデア創出

- オンライン学習:遠隔でのグループディスカッション、共同課題提出

- 資格学習:学習グループでの模擬試験・解説ディスカッション

まとめ

協働学習とは、学習者同士が協力して学び合い、知識や技能を深める学習形態です。個人学習とは異なり、理解の深化、問題解決能力やコミュニケーション能力の向上、主体性の育成、多様な視点の理解など、多くの学習効果をもたらします。

特にオンライン学習の普及により、地理的制約を超えた協働学習も可能となり、学校教育や企業研修、資格取得など幅広い分野での活用が進んでいます。学習者に合った協働学習の形式や方法を選ぶことで、学習成果を最大化することができます。